Notícias

Azevém, resistência a herbicidas avança

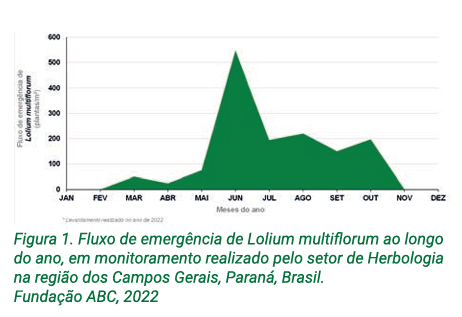

O azevém (Lolium multiflorum) é uma planta rústica que se desenvolve no inverno e é utilizada principalmente como pastagem. Apresenta ciclo anual ou bianual, com fecundação cruzada, rota metabólica C3 e produção de até 3.500 sementes por planta, com desenvolvimento mais vigoroso durante os meses mais frios. Quando presente dentro das culturas como trigo e cevada, o azevém é considerado uma planta daninha e de acordo com levantamento realizado pelo setor de Herbologia na região dos Campos Gerais, possui fluxo de emergência predominante no mês de junho, podendo se estender de julho até outubro, quando a condição climática for favorável (Figura 1).

Quando não manejado, o azevém pode resultar em perdas na produtividade, sendo que 1 planta de azevém por metro quadrado reduz 2,8 kg.ha-1 na produtividade do trigo. Além da capacidade competitiva do azevém com as culturas do trigo e cevada, a presença de biótipos resistentes pode tornar o cenário mais desafiador, pois restringe as opções de herbicidas tanto na dessecação pré-semeadura como na pós-emergência das culturas.

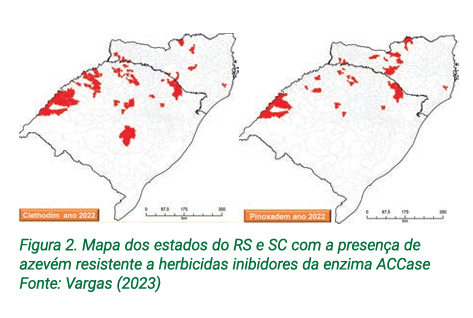

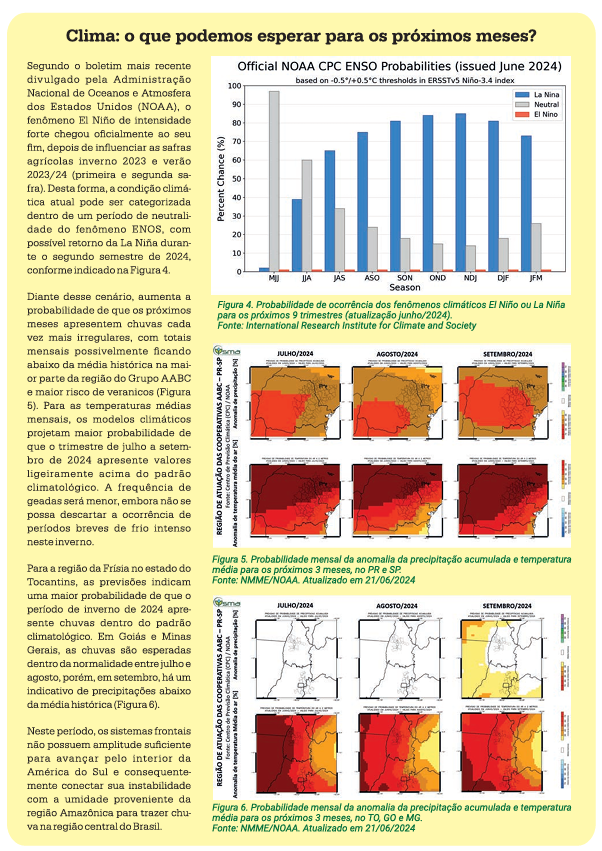

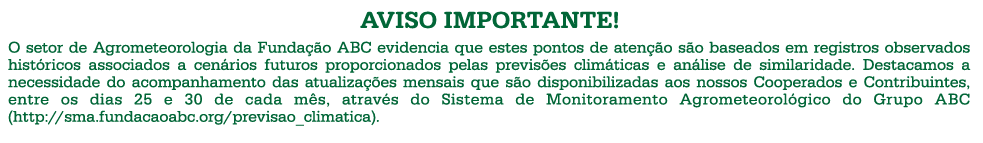

No atual sistema de produção, é comum a presença do azevém resistente ao herbicida glyphosate, mas em levantamento realizado pela Embrapa Trigo (Antunes, 2013) foi observado que mais de 30% das lavouras no Rio Grande do Sul apresentam resistência múltipla, com biótipos resistentes a graminicidas (inibidores da ACCase) e herbicidas inibidores da ALS (como iodosulfuron), além do glyphosate. Mais recentemente, em 2023, um novo levantamento apresentado pelo pesquisador da Embrapa Trigo Leandro Vargas, mostra um crescimento constante no registro de plantas de azevém resistentes aos inibidores da ACCase (Figura 2).

O primeiro passo ao suspeitar que a lavoura está com plantas de azevém resistente é realizar o monitoramento após a aplicação de herbicidas. Quando se trata de resistência, a presença de plantas mortas ao lado de plantas vivas ou rebrotando (Figura 3) é um indicativo que pode ser necessário buscar outro herbicida com mecanismo de ação alternativo.

Antes da semeadura (“dessecação”) o controle de azevém é realizado em dois momentos sendo o primeiro, duas a três semanas antes da semeadura, e o segundo, um a dois dias antes da semeadura. Na primeira dessecação recomenda-se utilizar a associação de glyphosate com inibidores da ACCase (clethodim) e na segunda herbicidas inibidores do fotossistema I (diquat) ou inibidores da glutamina sintetase (glufosinato de amônio). Mas vale lembrar que para os herbicidas inibidores de ACCase é necessário um intervalo entre a aplicação e a semeadura dos cereais de inverno, pois quando aplicados muito próximos da semeadura, podem causar redução da população de trigo ou cevada, portanto, recomenda-se que os inibidores de ACCase sejam aplicados com antecedência de uma a duas semanas em função do herbicida escolhido.

No caso de azevém resistente a glyphosate e herbicidas inibidores de ACCase a semeadura de trigo ou cevada pode ficar inviável, pois o controle fica restrito ao uso de diquat ou glufosinato, que possuem ação somente sobre plantas de azevém muito pequenas, antes de iniciar o perfilhamento, e com altos índices de rebrote.

Nas lavouras onde ainda é possível utilizar graminicidas na dessecação, a utilização de herbicidas residuais no dia da semeadura é uma ferramenta fundamental e que auxilia no controle do banco de semente (Figura 4). Sem o uso de herbicidas pré-emergentes, o manejo de azevém na pós-emergência dos cereais de inverno fica novamente restrito a herbicidas inibidores da ALS ou da ACCase que, como citado acima, possuem casos de resistência.

Então, realizar o monitoramento das lavouras e ter acesso a informações que auxiliem na tomada de decisão podem ser hoje a única ferramenta com o avanço de plantas daninhas resistentes.

Excesso de chuva e recorde de incêndios florestais: o papel do bloqueio atmosférico no clima atual

As condições meteorológicas extremas registradas nos últimos meses sobre o Brasil têm chamado atenção devido ao grau de severidade e abrangência. Eventos extremos de chuva ao longo do mês de maio no estado do Rio Grande do Sul (acima de 600mm), que provocaram inundações em várias cidades, deslizamentos de terra, destruição de pontes, casas e rodovias e perda de centenas de vidas.

Por outro lado, no restante do território brasileiro destacou-se as altas temperaturas no outono e início do inverno, associado a baixa saturação de vapor de água na atmosfera e um veranico de pelos menos 30 dias, com consequências negativas para os setores de energia, saúde, e agropecuária e meio ambiente, com recorde de focos de incêndio florestal no Pantanal.

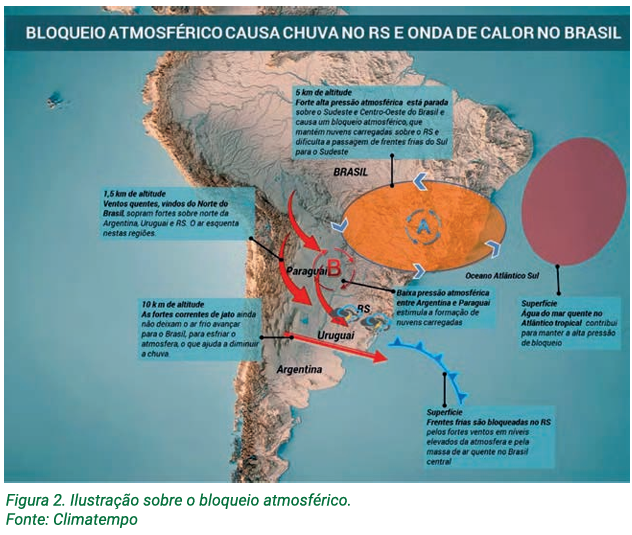

Estas condições meteorológicas tão distintas podem ser explicadas pela atuação persistente de uma intensa e ampla massa de ar seco, associada a um sistema de alta pressão atmosférica, que deu origem a um evento meteorológico conhecido como bloqueio atmosférico. Esse tipo de evento não é algo raro e pode ocorrer em qualquer época do ano, porém é mais frequentes durante os meses de outono e inverno e menos frequentes na primavera e sobretudo no verão.

Nos últimos dois meses foram registrados a presença de dois bloqueios atmosféricos, sendo o primeiro iniciado em maio, com duração média em torno de 23 a 26 dias consecutivos sem nenhum registro de chuva. O segundo ocorreu no começo de junho, que superou o grau de severidade do primeiro evento e teve duração de pelo menos 30 dias em grande parte do Brasil.

Muitos estudos têm mostrado que eventos extremos como tempestades severas, vendavais, ressacas, ondas de calor e frio entre outros, apresentaram maior frequência e intensidade nos últimos anos, o que nos leva a projetar esta mesma tendência para os próximos anos. Por isso, destacamos nesta matéria, a importância dos nossos leitores aprofundarem o entendimento teórico sobre bloqueios atmosféricos, como monitorar e principalmente como mitigar seus impactos, especialmente no setor agropecuário!

A seguir, apresentamos um exemplo de imagem do satélite meteorológico GOES-16, referente às 00h00min do dia 25/06/2024, disponível no módulo de “Tempo Agora” da plataforma sigmaABC, onde são destacadas através da paleta de cores, as nuvens com temperaturas de topo inferiores a -20°C. Esse tipo de nebulosidade pode acarretar numa condição de tempo severo, associado a tempestades e o seu monitoramento pode ser feito através desse tipo de produto meteorológico. Observa-se que praticamente não há áreas de instabilidade na maioria dos estados do Brasil (Figura 1), com exceção para a região Sul e em áreas do extremo norte do Brasil, muito em decorrência do estabelecimento do bloqueio atmosférico.

Processo de formação dos bloqueios atmosféricos

A circulação atmosférica nas latitudes médias (30°S a 60ºS) é marcada pela presença de fortes correntes de vento em altos níveis (2.500hPa ou 10.000m), conhecidas como jatos de altos níveis, que sopram de oeste para leste. Esses jatos são responsáveis pelo deslocamento dos sistemas meteorológicos, como frentes frias, ciclones e anticiclones, em direção ao leste.

No entanto, essa circulação pode ser interrompida pela presença de um anticiclone (alta pressão atmosférica) quase estacionário em torno de 45°S (frequentemente), o que impede a progressão dos sistemas sinóticos para leste e consequentemente o avanço das chuvas para o restante do país, ficando restritas ao Sul do Brasil, causando precipitações fora do normal, além das altas temperaturas fora de época no Centro-Oeste e Sudeste. A seguir, temos uma ilustração elaborada pela Climatempo que explica, em termos gerais como os bloqueios atmosféricos impulsionaram as chuvas no RS e a onda de calor no restante do Brasil (Figura 2).

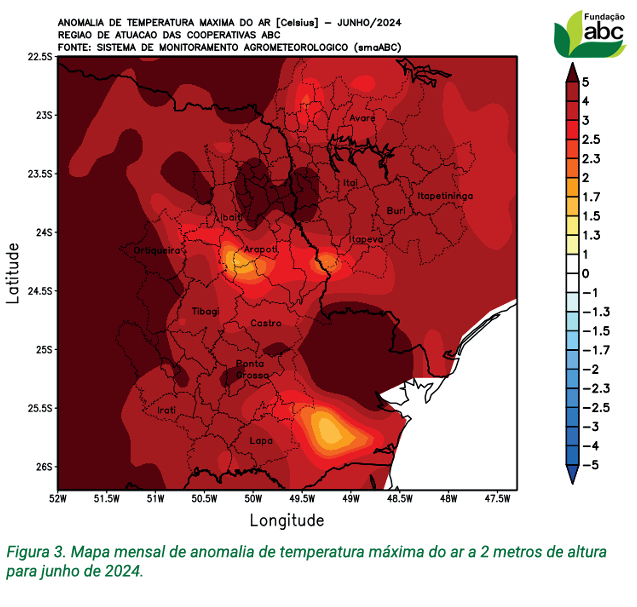

Com a atuação persistente desse sistema, os dias tendem a ficar mais secos e ensolarados, impulsionando naturalmente um cenário de forte calor. Por exemplo, a região do Grupo ABC em especial toda faixa mais ao norte, vem registrando temperaturas máximas do ar de até 5°C acima da média histórica para o mês de junho (Figura 3). Dentre as áreas monitoradas pela Fundação ABC, a região de Itaberá no estado de São Paulo, tem apresentado em 2024 valores de temperatura máxima mais quente nos últimos 17 anos, já na região fria do Grupo ABC, as médias estão variando entre 2 até 3°C acima do padrão normal e sem nenhum indicativo de geada, ou seja, algo pouco incomum para região do Grupo ABC nesta época do ano.

Reunião de Planejamento de Safra: 75% dos produtores destacaram como ‘Muito Relevante’ os assuntos discutidos

Produtores que participaram das reuniões de planejamento de safra, que ocorreram durante o mês de maio, por algumas unidades das cooperativas mantenedoras, avaliaram o conteúdo apresentado pela equipe de pesquisadores da Fundação ABC como ‘muito relevante’. Se incluir ainda os votos para ‘relevante’, a soma totaliza os cem por cento.

Para estes encontros, o time presentou informações importantes para ajudar os produtores na programação da próxima safra verão. A escolha dos temas foi definida junto com os coordenadores técnicos agrícola de cada cooperativa. Ao todo, foram 27 apresentações, que ocorreram em nove encontros.

Segundo Sílvio Bona, coordenador de marketing, a escolha dos temas junto com o coordenador técnico de cada cooperativa tem o objetivo de levar ao produtor um conteúdo de relevância.

“Como a assistência técnica está mais próxima dos agricultores, por conta das visitas semanais, eles conseguem nos apontar os assuntos que podem ajudar os produtores sanar dúvidas e problemas que estão ocorrendo naquela região, além da atualização das indicações dos melhores genótipos para o próximo plantio, que já é de praxe”, explicou.

Na opinião de Edson Martins de Oliveira, Gerente de Insumos na Castrolanda, os encontros trouxeram informações de apoio aos produtores. “Os desafios para esta safra são de ordem financeira, técnica e climatológica. E foram assuntos nestas áreas que buscamos junto a Fundação ABC. Acredito que conhecer a competitividade dos materiais genéticos de soja e novas biotecnologias, ter clareza da tendência do clima para a curto e médio prazo e avaliar os números e as perspectivas de rentabilidade com as diferentes culturas trarão melhores resultados ao nosso cooperado”, complementou.

Os encontros foram realizados no segundo semestre de maio, ainda dentro das janelas de programação de safra das cooperativas. Foram quatro encontros em São Paulo, sendo em Itapeva, Taquarituba, Taquarivaí e Itararé. E ainda outros quatro no Paraná, em Arapoti, Carambeí, Castro e Piraí do Sul. Ao todo, 303 produtores participaram dos encontros. Como de costume, a Fundação ABC solicita aos participantes para avaliarem as apresentações. A nota média foi de 9,54, numa escala de zero a dez. Os produtores também avaliaram a relevância do conteúdo que foi apresentado, ou seja, se valeu a pena assistir a palestra. E é daí que saiu o título desta reportagem, na qual 75% dos presentes avaliaram como ‘muito relevante’ e 25% como “relevante”.

Marcos Kazuyuki Kamigoga, que é agricultor em Ponta Grossa (PR) e cooperado da Frísia, é um dos que saiu da reunião muito satisfeito. “Eu quase não fui porque tinha um outro compromisso,

mas acabei indo e não me arrependi. Inclusive já troquei os cultivares que tinha intenção de plantar nesta safra, com base no que foi apresentado”, contou.

Para Luis Henrique Penckowski, gerente Geral na fundação, o resultado vem ao encontro de um dos pilares do Planejamento Estratégico da instituição, implantado no segundo semestre de 2023, que é a proximidade com o produtor. “Queremos ver cada vez mais produtores participando neste encontro que é um ganha-ganha. É bom tanto para o cooperado como também para o nosso time de pesquisa, pois a troca de experiências enriquecem o conhecimento de todos”, finalizou.

Apresentações de Resultados para os assistentes técnicos

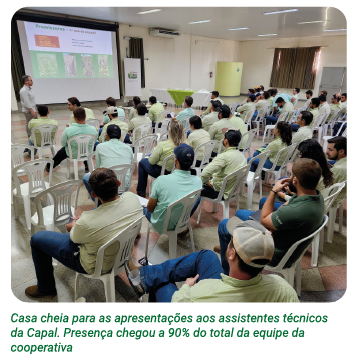

Como de costume, as apresentações dos resultados dos trabalhos realizados durante a última safra verão foram apresentados primeiramente aos assistentes técnicos cadastrados na Fundação ABC.

As apresentações foram divididas em duas partes e realizadas na primeira quinzena de maio. Na primeira etapa, ocorreram as apresentações dos setores de Forragens & Grãos, Solos e Nutrição de Plantas, Entomologia e Fitotecnia e Sistemas de Produção, realizadas nos dias 2 e 3 de maio.

Já na segunda etapa, ocorrida nos dias 16 e 17 de maio, apresentaram os setores de Solos e Nutrição de Plantas Herbologia, Fitopatologia, Entomologia e Fitotecnia e Sistemas de Produção. Em junho, no dia 5, os assistentes técnicos que atuam no cerrado brasileiro, pela Frísia e KGL Agronegócio também tiveram um encontro com os pesquisadores da fundação.

Segundo levantamento junto as listas de presença, a presença dos técnicos foi de 87,5% e de acordo com a avaliação realizada a cada apresentação, 76% consideraram a primeira etapa como muito relevante e na segunda etapa, 80%.

Influência de aspectos fitotécnicos, uso de inseticidas e tecnologia de aplicação no manejo da cigarrinha-do-milho

Este texto representa um resumo do trabalho técnico de pesquisa dos setores de Entomologia, Forragens & Grãos e MAAP (Mecanização Agrícola e Tecnologia de Aplicação), qual foi apresentado no 27º Show Tecnológico de Verão da Fundação ABC em Ponta Grossa (PR), 2024.

Atualmente a área agrícola do grupo ABC ultrapassou a barreira de 600 mil hectares de área física. Dentre as principais culturas, o milho tem grande destaque na Fundação ABC, atuando com cerca de 200 mil hectares, representado por próximo de 100 mil ha na safra de verão e 100 mil ha na segunda safra (safrinha) que neste caso, atendem os estados de PR, SP, MG, DF, GO e TO, quais estão presentes no grupo.

Nos últimos anos a cigarrinha-do-milho, Dalbulus maidis, se tornou uma das principais preocupações dos agricultores e pecuaristas que cultivam milho. Por se tratar de um inseto-vetor de patógenos, dependendo da época de infecção e suscetibilidade do genótipo podem ocasionar perdas de até 100%.

A cigarrinha é um inseto sugador, ocasionando danos diretos em milho, porém, seu potencial de dano é elevado por se tratar de um inseto-vetor dos patógenos espiroplasma (Spiroplasma kunkelii), fitoplasma (Maize bushy stunt; MBS-fitoplasma) e do Maize rayado fino virus (MRFV), agentes causais das doenças sistêmicas do milho denominadas enfezamentos e vírus da risca, respectivamente. O espiroplasma e o fitoplasma são microrganismos procariontes, sem parede celular, e pertencem à classe Mollicutes, sendo denominados comumente como molicutes.

Uma mesma planta de milho pode ser infectada por apenas um ou, simultaneamente, por ambos os molicutes, por esse motivo, a dificuldade em diferenciar os enfezamentos com base apenas no diagnóstico visual da planta. Os sintomas são similares e podem ser influenciados pelo genótipo de milho, condições climáticas e o momento em que plântula foi infectada, podendo ocorrer infecção simultânea dos molicutes com o vírus da risca e com o vírus do mosaico comum do milho, este último transmitido por pulgões, por este motivo se tem utilizado o termo “Complexo de Molicutes e Vírus” ao se referir a esses patógenos. Geralmente, a infecção com os molicutes ocorre nos estádios iniciais de desenvolvimento do milho, porém os sintomas e os danos causados por esses patógenos aparecem na fase reprodutiva das plantas.

Plantas com enfezamento formam menos raízes que as plantas sadias, apresentam internódios mais curtos, podem se tornar pequenas e improdutivas.

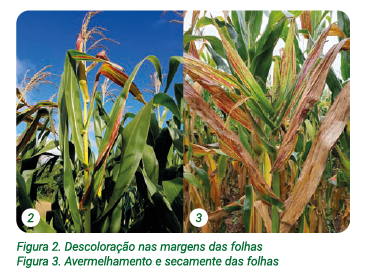

Sintomas foliares dos enfezamentos caracterizam-se pela descoloração nas margens e na parte apical das folhas e, em seguida, secamento ou avermelhamento nas folhas superiores da planta, a intensidade do avermelhamento é variável conforme o genótipo de milho.

As espigas têm tamanho reduzido, falhas no enchimento de grãos e grãos “chochos”. Podem ocorrer outros sintomas como proliferação de espigas, brotamento nas axilas das folhas, má formação das palhas das espigas.

Dependendo da região de plantio e do nível de resistência do genótipo de milho, as plantas com enfezamento podem ser colonizadas por outros patógenos como Phytium spp., Diplodia spp. e Fusarium spp., provocando a quebra e acamamento de plantas.

O Maize rayado fino virus (MRFV) caracteriza-se pelos pontos cloróticos paralelos às nervuras secundárias das folhas, que coalescem e apresentam aspecto de riscas, claramente visíveis quando observados contra a luz do sul. Esses sintomas manifestam-se nas folhas em curto período após a infecção, independente do estádio da cultura do milho.

O Maize rayado fino virus (MRFV) caracteriza-se pelos pontos cloróticos paralelos às nervuras secundárias das folhas, que coalescem e apresentam aspecto de riscas, claramente visíveis quando observados contra a luz do sul. Esses sintomas manifestam-se nas folhas em curto período após a infecção, independente do estádio da cultura do milho.

A cigarrinha do milho tem preferência por colonizar plantas de milho na fase inicial do estabelecimento da cultura, principalmente de VE (emergência) a V8 (8 folhas expandidas). Esse inseto-vetor tem a cultura do milho como hospedeiro obrigatório para a sua multiplicação, porém pode utilizar outras gramíneas como “plantas abrigo”, cultivadas ou plantas daninhas.

É importante ressaltar que a evolução da ocorrência do complexo de molicutes e vírus na região sudeste e sul do país está diretamente relacionada à intensificação do sistema de produção, a ampliação das épocas de semeadura (safra e segunda safra) e a grande quantidade de milho voluntário (tiguera) na entressafra, possibilitando a manutenção de plantas de milho disponíveis por um maior período para a alimentação da cigarrinha contaminada, promovendo modificações importantes na dinâmica populacional dessa praga, com populações elevadas do inseto não apenas no milho segunda safra mas também nas áreas semeadas no final do mês de agosto e início de setembro.

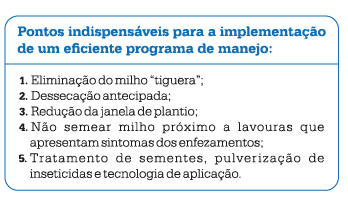

O manejo do complexo de enfezamentos requer ações preventivas para redução das fontes de inóculo e para redução dos níveis populacionais da cigarrinha, ações estas que devem ser adotadas por todos os produtores de milho na região, ressaltando que não há uma única medida altamente efetiva que aplicada isoladamente possa controlar o complexo de enfezamentos.

temos que lembrar de alguns conceitos como a taxa de aplicação (L/ha) e o tamanho de gotas. É conhecido que esses dois fatores impactam diretamente na cobertura do alvo, portanto dependendo da aplicação a ser realizada e o alvo, é possível adequar esses fatores para se obter o mínimo de cobertura necessária para ter um bom controle. Geralmente, quanto menor a gota e maior a taxa de aplicação, maior será a cobertura do alvo.

Sendo assim, os produtores que trabalham com taxas menores como 40 a 60 L/ha precisam trabalhar com gotas mais finas para conseguir manter um mínimo de cobertura, enquanto produtores que trabalham com taxas acima de 100 L/ha têm mais flexibilidade para utilizar tamanhos de gotas maiores em caso de condições ambientais adversas, com temperaturas acima de 30ºC, umidade abaixo de 50% e velocidade do vento acima de 10 km/h, e com isso conseguem reduzir a perda por deriva. Com exceção às aplicações de herbicidas sistêmicos, que permitem trabalhar com taxas menores e gotas mais grossas.

Levando em conta um compilado de 10 anos de pesquisas realizadas na Fundação ABC, do ponto de vista da eficácia de controle de pragas e doenças, a taxa de aplicação historicamente tem um impacto maior sobre o sucesso da aplicação quando comparado ao tamanho de gotas, ou seja, em anos de alta pressão de pragas ou doenças foram observadas uma redução no controle quando utilizando taxas menores, mesmo trabalhando com gotas mais finas. Os resultados preliminares dos ensaios para controle da cigarrinha no milho apontam no mesmo sentido, os tratamentos com taxas menores (50 L/ha), mesmo com gotas mais finas estão entregando um controle menor do que as taxas de 100 L/ha com gotas médias.

Uma tecnologia que vem crescendo a adoção é o monitoramento em tempo real das condições ambientais no momento da aplicação com uso de pequenas estações meteorológicas instaladas no próprio pulverizador, permitindo que o operador possa tomar a decisão de parar uma aplicação ou adequar a ponta de pulverização para a situação atual. E outra ferramenta que pode auxiliar e trabalhar em conjunto com os dados ambientais é o uso de discos rotativos no lugar das pontas de pulverização, como os utilizados nos drones, pois permitem a alteração do tamanho de gota sem precisar parar a operação. Sistemas como esse para instalação na barra do pulverizador já está sendo oferecido na Argentina.

E uma outra ferramenta que também está sendo testada na Fundação ABC são os sensores ópticos instalados na barra do pulverizador que conseguem identificar quando tem uma planta viva e acionar uma válvula PWM que abre a ponta de pulverização a tempo de aplicar o defensivo sobre ela. O conceito original foi desenvolvido para aplicação de herbicidas somente sobre as plantas daninhas, porém as aplicações de inseticidas somente sobre as plantas de milho visando controle de cigarrinha apresentou economias acima de 80% na primeira aplicação quando o milho está no estádio VE. E nas aplicações seguintes essa economia vai reduzindo conforme as plantas vão se desenvolvendo e diminui a área de solo exposto.

Vale destacar que a eficiência no manejo da praga está atrelada ao conjunto de fatores e neste quesito, a genética representa enorme importância. A escolha do híbrido tolerante traz um benefício imediato ao produtor por reduzir o potencial de inóculo dos patógenos presentes na lavoura. É consenso entre pesquisadores e técnicos que o uso de híbridos tolerantes é a medida mais efetiva para o manejo dos enfezamentos do milho.

Mais de 120 genótipos de milho foram pesquisados na safra de verão 2022/2023 e safrinha 2023, o ponto preocupante é que atualmente nos ensaios, apenas 40% dos híbridos estudados se classificam em tolerantes e quando partimos para a safrinha de milho os dados são mais agravantes, pois os números de híbridos tolerantes estão próximo de 10%.

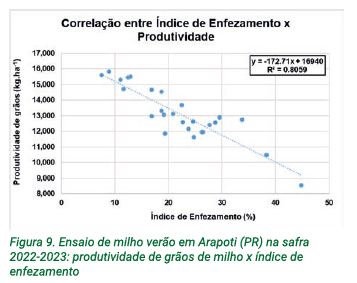

A perda de produtividade dos híbridos na presença da cigarrinha infectada é visível nos ensaios com alta infestação da praga. No ensaio de milho verão, realizado em Arapoti (PR), safra 2022-2023, com alta infestação de Dalbulus maidis desde o início de desenvolvimento da cultura, os dados analisados apresentaram correlação de 80% entre aumento do índice de enfezamento x redução de produtividade (Figura 10). A maior produtividade foi de 15.840 kg.ha-1 com índice de enfezamento de 9%, já o híbrido com menor produtividade apresentou 8.854 kg.ha-1 e índice de enfezamento de 45%.

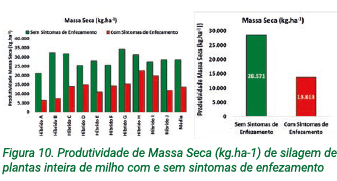

Outro ponto relevante, é que o grupo ABC está em uma das maiores bacias leiteiras do Brasil, no ano de 2023, no período de julho a produção diária de leite nas cooperativas da região ultrapassou os 2,5 milhões de litros de leite e a silagem de planta inteira de milho é a principal fonte de alimento do bovino leiteiro.

No trabalho realizado pelo setor de Forragens & Grãos, avaliando o impacto de produtividade de massa seca das plantas de milho com sintomas de enfezamento x sem sintomas de enfezamento em 10 híbridos, a perda média de produtividade foi de 51,6%, ou seja, reduziu a produção de alimentos em mais de 50% (Figura 11). É importante salientar que neste trabalho, outro fator impactante causado pelo enfezamento foi a perda do valor nutricional da silagem associado a maiores índices de micotoxina no alimento.

Ainda assim, a resistência genética deve ser entendida como mais uma opção no conjunto de medidas para o manejo do complexo cigarrinha-enfezamento e não como prática isolada. Assim, é importante entender o sistema de produção e o conhecimento das interações entre o inseto-vetor e o ambiente onde a cultura está inserida.

A utilização de inseticidas, quando realizada de forma adequada, levando em consideração a presença da praga e a reação dos genótipos de milho aos enfezamentos, é opção imprescindível no manejo da cigarrinha-do-milho. Vale ressaltar que as pulverizações devem ser realizadas desde o início do desenvolvimento da cultura até o estádio de 8 folhas (V8), período de maior suscetibilidade da cultura aos patógenos transmitidos pela cigarrinha, o número de pulverizações e o intervalo entre elas vai depender da tolerância dos genótipos de milho aos enfezamentos.

- « Página anterior

- 1

- …

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- …

- 35

- Próxima página »