Notícias

Confira os vencedores do prêmio Personagem Soja Brasil 23/24

O desenvolvimento da soja no Brasil é um esforço conjunto de dedicação e inovação, onde produtores rurais e pesquisadores desempenham papéis cruciais. O intercâmbio entre pesquisa científica e prática agrícola é essencial para o progresso contínuo da principal commodity agrícola do país.

Para celebrar e reconhecer essas contribuições significativas, foi realizado o prêmio Personagem Soja Brasil. O evento, marcado tanto por celebrações quanto por um momento de solidariedade com as vítimas de tragédias recentes no Rio Grande do Sul, ocorreu em Brasília com transmissão ao vivo pela TV, site e redes sociais do Canal Rural.

O prêmio destacou indivíduos que dedicaram décadas ao avanço sustentável da soja através de uma votação popular e da seleção de uma Comissão Julgadora. Os vencedores deste ano foram:

- Voto Popular:

- Produtor: Rodrigo Tramontina – Bela Vista do Paraíso (PR)

- Pesquisador: José de Barros França Neto – Embrapa Soja

- Voto da Comissão Julgadora:

- Produtor: Oli Fiorese – Água Fria de Goiás (GO)

- Pesquisador: Anderson Bergamin – Universidade Federal de Rondônia (Unir)

Esse reconhecimento sublinha a importância da colaboração entre o campo e a ciência para fortalecer o agronegócio brasileiro, enfatizando também o espírito de comunidade e apoio mútuo em momentos de necessidade. Para mais informações sobre o prêmio, visite o Canal Rural.

Assembleia aprova contas de 2023

A Assembleia Geral Ordinária da Fundação ABC foi realizada no dia 21 de março, na sede da fundação, com a presença dos membros dos conselhos e delegados que representam as cooperativas mantenedoras (Frísia, Castrolanda e Capal).

O diretor-Presidente, Peter Greidanus, conduziu a sessão, acompanhado do 1º Diretor Técnico, Emiliano Carneiro Klüppel. A AGO foi iniciada com a apresentação das atividades realizadas pela instituição no ano passado, por Luís Henrique Penckowski, que é gerente Geral. Em aproximadamente 30 minutos, ele passou aos presentes as principais atividades realizadas, resultados e prestou contas de projetos que a fundação tem em parceria com as cooperativas.

O desempenho contábil de 2023, devidamente averiguado por uma auditoria independente e pelo Conselho Fiscal, foi aprovado por unanimidade. Esta apresentação foi realizada pela gerente administrativa, Sandra Mehret Rebonato.

Novos membros

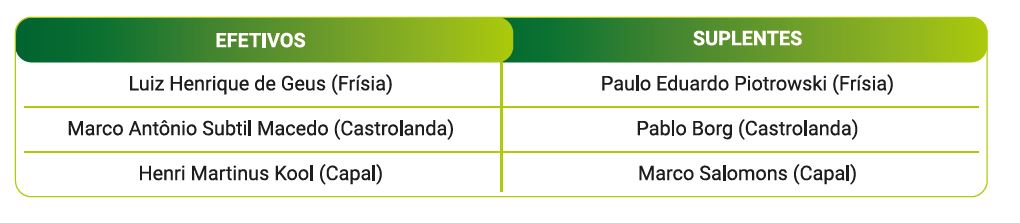

Ainda houve a votação da nova formação do Conselho Fiscal, para o período de março de 2024 a março de 2025. Foi apresentada uma chapa única, composta por Luiz Henrique de Geus, Paulo Eduardo Piotrowski e Henri Martinus Kool como membros efetivos e Marco Salomons, Marco Antonio Subtil Macedo e Pablo Borg, como suplentes. A chapa foi aprovada por unanimidade:

Na palavra livre, Willem Berend Bouwman, diretor Presidente da Castrolanda falou em nome das cooperativas mantenedoras. Disse que percebe a Fundação ABC na vanguarda, como provedora na geração de informações e tecnologias, trazendo um diferencial não só para os produtores do Grupo ABC, mas também para produção agropecuária brasileira. “A instituição exerce um papel fundamental, mas também de uma responsabilidade muito grande e por isso precisa de uma equipe atenta ao direcionamento do mercado, às tendências e percebemos que vocês estão ligados quanto a isso. Desta forma, parabenizamos a todos e a diretoria pelo belo trabalho realizado em 2023. Muito sucesso em 2024. Que possamos continuar sendo esta empresa sólida, neutra e que busque soluções técnicas e de sustentabilidade para a nossa produção”, concluiu solicitando uma salva de palmas ao time da Fundação ABC.

El Niño: O que entendemos e o que esperar para 2024

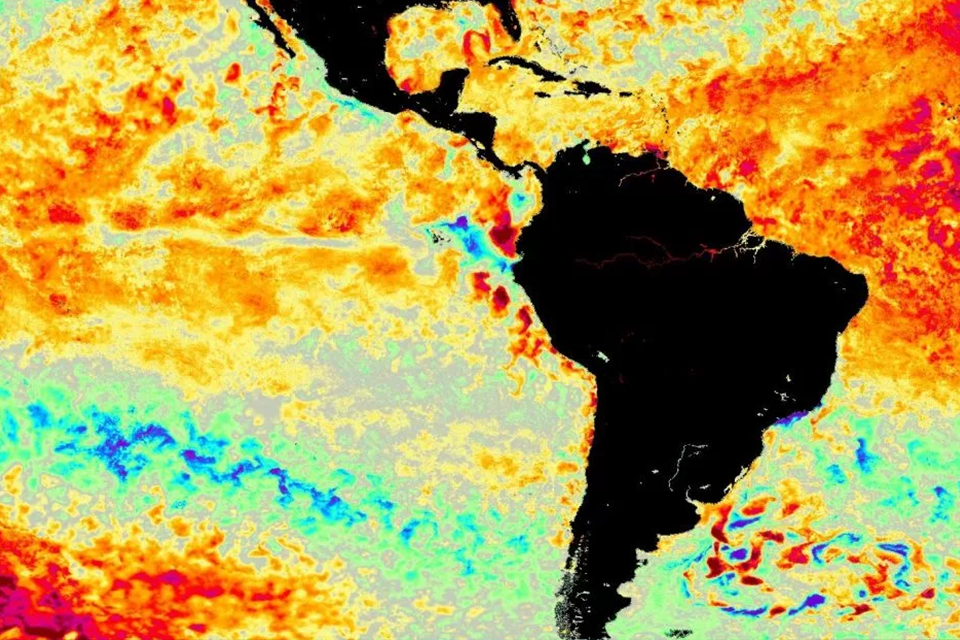

O episódio atual do fenômeno El Nino, que iniciou em junho de 2023 apresenta sinais de enfraquecimento neste primeiro trimestre de 2024, comprovado pelo resfriamento das águas em sub superfície e intensificação dos ventos alísios na região tropical do Oceano Pacífico. Em função da sua rápida evolução e intensificação, muita expectativa foi gerada ao redor do globo,

dada a similaridade e impactos negativos causados pelos eventos de 1997 /98 e2015/16. Contudo, apesar da intensa busca dos cientistas por sinais oceanoatmosféricos que possam ser traduzidos

em padrões climáticos ao redor do globo terrestre, nenhum evento é igual aos anteriores, principalmente quando pensamos nos reflexos que esta imensa movimentação de energia causa nas

múltiplas interações com cada tipo climático regional.

Desta forma, estudar a formação, evolução e os impactos causados por estes episódios de forte intensidade em diferentes escalas de tempo e espaço pode ser considerado essencial tanto para a

melhoria no desempenho dos modelos de previsão climática (dinâmicos e estatísticos), quanto para melhor mitigar seus impactos em setores como a agricultura, pecuária, floresta e produção

de energia. Por fim, destacamos ainda nesta matéria a manutenção da tendência de resfriamento do Pacifico Equatorial, com possível confirmação de um novo episódio de La Nina durante a safra de inverno 2024!

Episódio clássico de um evento de El Niño: em intervalos irregulares, entre dois ou sete anos, observa-se um aumento significativo da temperatura da superfície do Oceano Pacífico Equatorial Central (região do Nino 3.4) e Oriental (regiões dos Nino 3 e 1 +2), de pelo menos 0,5ºC em relação à média histórica. Tal condição oceânica desencadeia mudanças nos padrões de pressão atmosférica e circulação dos ventos sobre a região do Pacifico, afetando consequentemente o posicionamento e a frequência dos sistemas meteorológicos que avançam pela América do

Sul.

Geralmente, a região Sul do Brasil tende a receber mais chuvas durante o El Niño, enquanto áreas do Norte e Nordeste podem enfrentar estiagens.

Em relação as temperaturas, normalmente observa-se o predomínio de valores acima do padrão climatológico em boa parte do território brasileiro, porém seus efeitos variam muito em

função da intensidade e duração de cada evento.

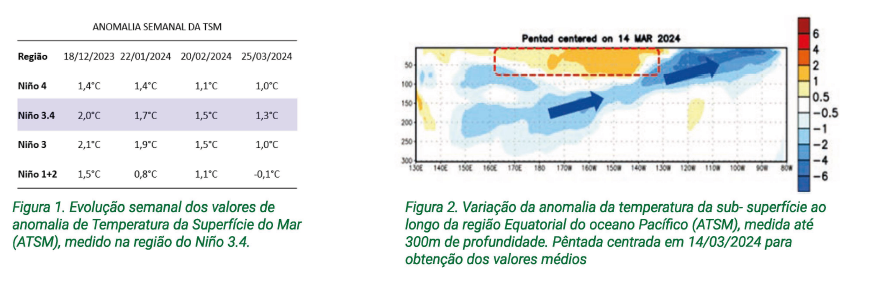

Caracterização do evento de El Niño 2023/2024: o conjunto de bóias oceânicas registrou a gradual e crescente elevação da temperatura na região do Niño 3.4 3.4 desde o inicio em junho de

2023. Após a tendência consecutiva de aquecimento da TSM nos 4 meses seguintes, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) dos Estados Unidos alterou a classificação do episódio atual de El Nino para “intensidade forte”, quando o registro da anomalia positiva em novembro alcançou 1,9ºC acima da média histórica na região mais central do Pacífico Equatorial, conhecida como Nino 3.4. Em dezembro de 2023, quando é normalmente esperado o ápice de um episódio de El Nino, a anomalia da TSM média atingiu 2,0ºC, causando muita apreensão de alguns setores da economia brasileira, em especial a agropecuária e produção de energia nas regiões mais ao norte do país.

Após o ápice observado do final de 2023, durante os dois primeiros meses de 2024 foi registrado um gradual resfriamento das águas superficiais do Pacifico, especialmente na porção mais

a leste, junto a costa oeste da América do Sul, onde os valores de temperatura da superfície do mar já começam apresentar desvios negativos em torno de -O, 1 ºC em relação à média histórica

(Figura 1), assim como em subsuperfície (Figura 2). Contudo, apesar do enfraquecimento na intensidade do fenômeno, em todas as regiões de monitoramento da temperatura do mar (Figura

1), a NOAA ainda mantém a classificação atual do El Nino como categoria moderado a forte.

Por outro lado, a análise de similaridade com os episódios de 1997 /98 e 2015/16, ambos categorizados como episódios “muito fortes” ainda permanecem válidas, principalmente quando

observamos: 1) a velocidade do aquecimento das águas na região do Nifio 3.4 a partir do mês de junho, 2) a anomalia negativa da chuva durante pelo menos 1 dos meses de verão na região das

Cooperativas ABC e 3) transição de um evento muito forte de El Nifio para um episódio de La Nifia, logo após um curto período com Neutralidade (apenas 3 meses de transição).

Tendências observadas na região das Cooperativas ABC, em episódios de El Nifto de Forte Intensidade:

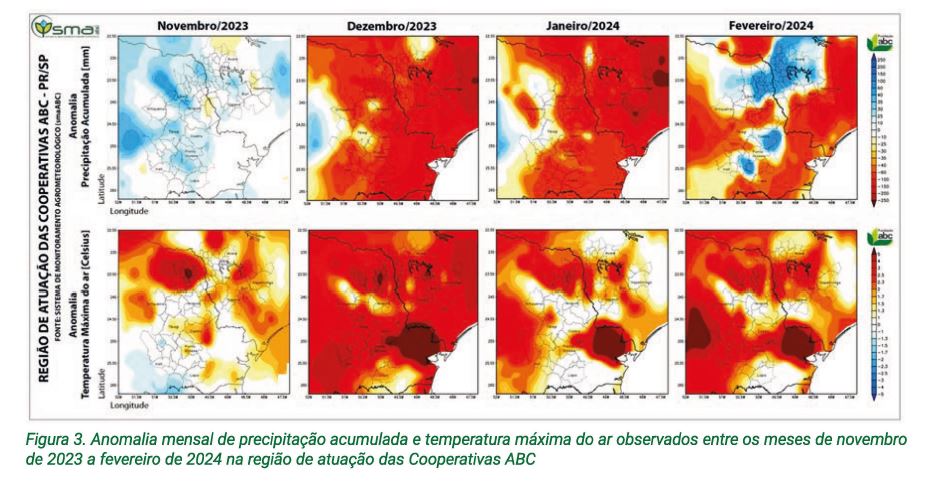

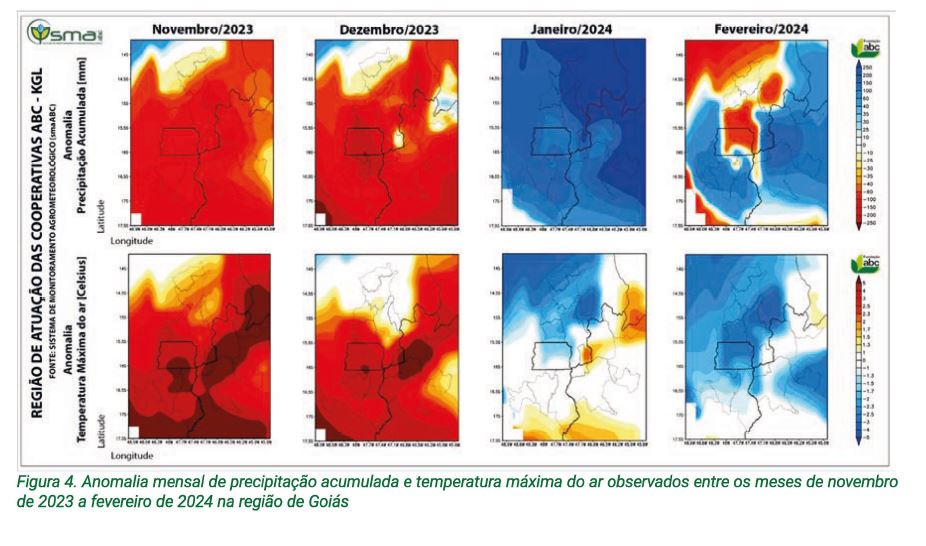

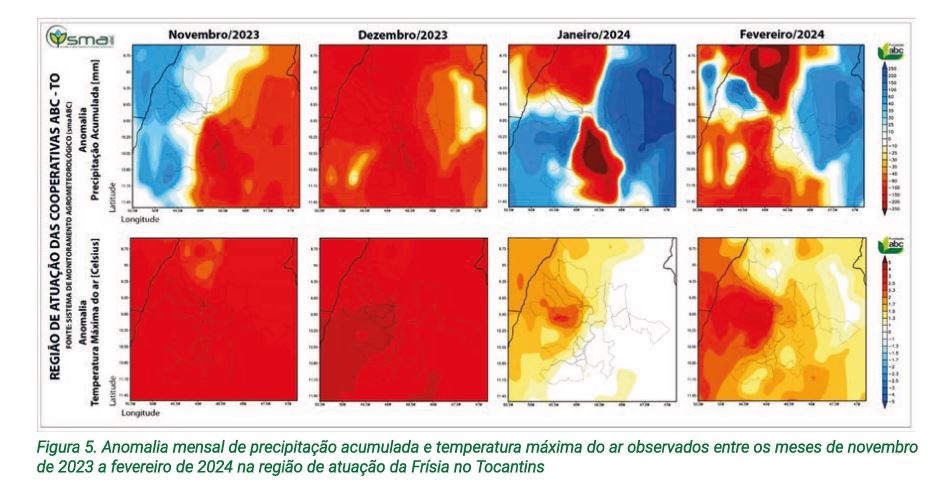

Com a previsão do El Nifio a partir de junho de 2023, os reflexos esperados em relação ao regime pluviométrico e temperaturas tanto na região Sul, quanto no Norte do país se tornam bem previsíveis. Contudo, especialmente na região dos Campos Gerais e Norte Pioneiro do Paraná, assim como Sul do São Paulo, os episódios de El Nino de intensidade forte ou muito forte frequentemente foram representados por anomalias negativas ( chuva abaixo da média histórica) em pelo menos 1 dos meses da estação de verão (Figura 3). Porém neste episódio, pelo menos 2 meses foram observadas anomalias negativas (dezembro e janeiro). Na mesma figura,nota-se o predomínio das anomalias positivas (acima da média histórica) da temperatura máxima no Paraná e São Paulo, além do Tocantins (Figura 5) fato este também observado em episódios fortes ou muito fortes. A exceção entre o esperado para eventos de El Nifio com forte ou muito forte intensidade foi a região de Goiás, onde observou-se precipitações acima da média nos meses de janeiro e fevereiro de 2024, associados a temperatura máxima abaixo da média histórica (Figura 4). Esta “falta de padrão” entre episódios do ENOS versus o regime de chuvas ou temperatura em Goiás pode ser justificada pelo efeito da continentalidade (menor ao sul e norte do país), associada a influência de outros fenômenos em menor escala espacial e temporal.

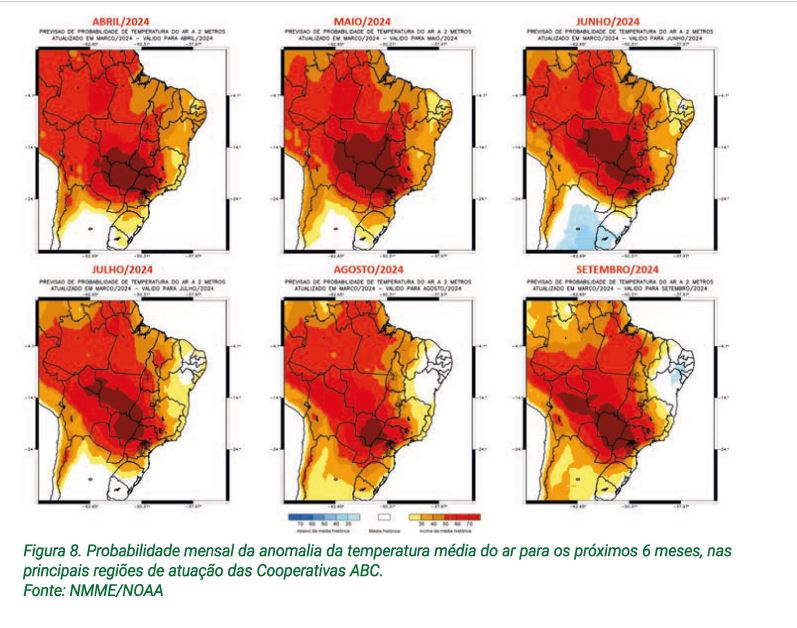

O que podemos esperar para o Outono e Inverno de 2024?

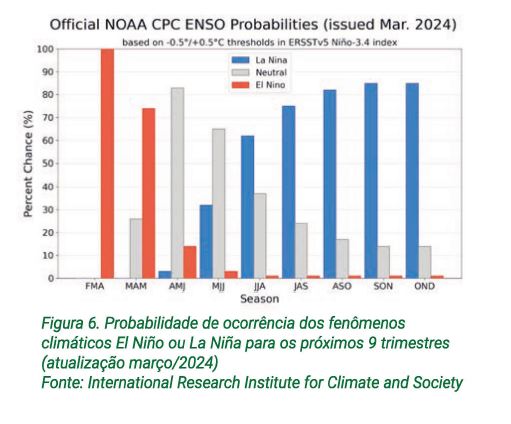

A expectativa para os próximos meses por parte da maioria dos modelos de previsão climática é de que entre abril e junho/2024, a temperatura do Pacífico equatorial retorne para valores entre ±0,5ºC em relação à média histórica, ou seja, indicando o retorno da condição de NEUTRALIDADE climática (Figura 6). Posteriormente, as projeções indicam uma crescente probabilidade

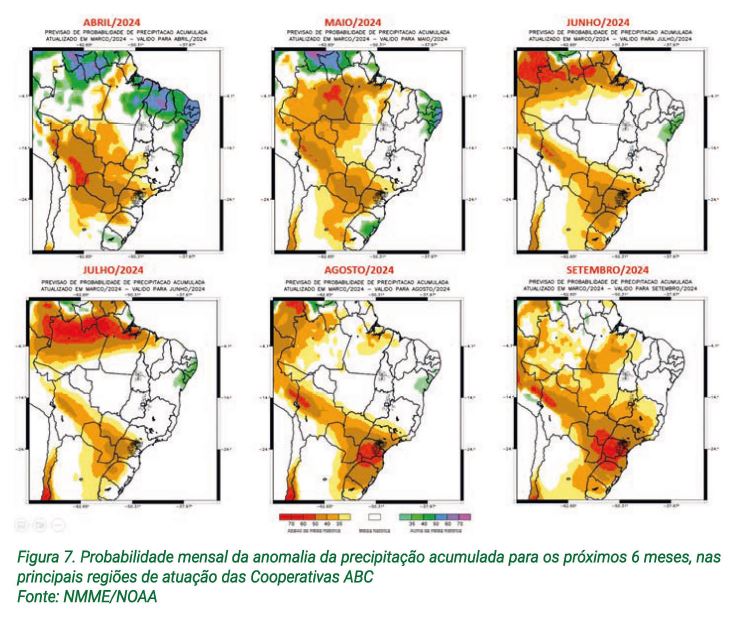

de ocorrência do fenômeno La Nina durante o segundo semestre de 2024. De acordo com a mais recente atualização da NOAA, divulgada na semana do dia 25 de março de 2024, o La Nina pode se estabelecer durante a transição entre o inverno e a primavera, possivelmente impactando negativamente o início da estação chuvosa em 2024 no sul do Brasil. Tendo em vista que os modelos estão projetando um cenário menos chuvoso para o trimestre de julho-agosto-setembro/2024 na região do Grupo ABC (Figura 7).

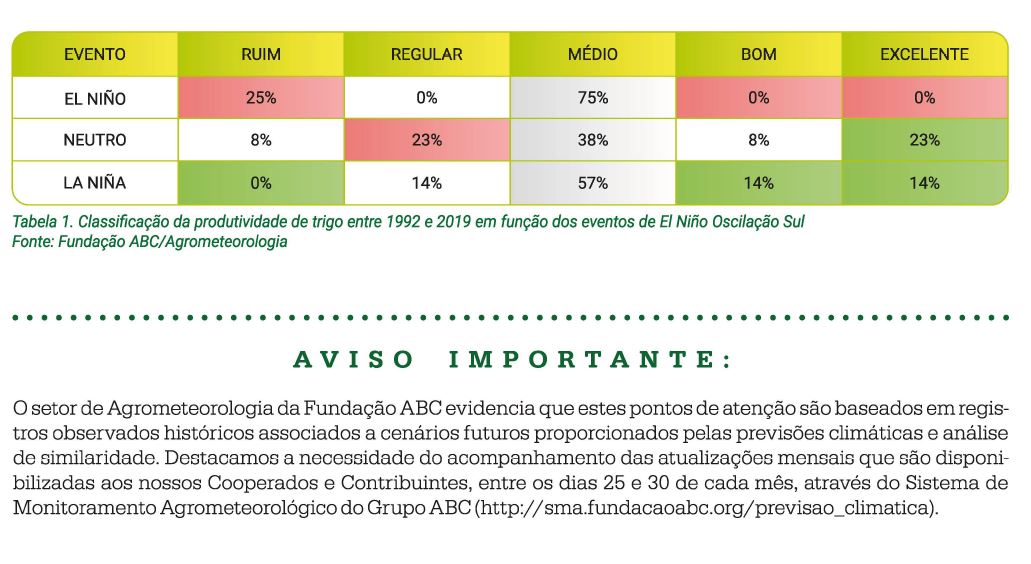

O que aconteceu com a produtividade do trigo, em safras sob atuação da Neutralidade ou La Niña?

Diante da crescente probabilidade de transição do El Nino para Neutralidade associado ao provável retomo da La Nina em 2024, nós evidenciamos a análise publicada na edição de abril de 2019 na Revista ABC e convidamos o leitor para uma releitura dos resultados da rentabilidade média do trigo obtida na região de atuação das Cooperativas ABC, durante 24 safras de inverno sob influência do El Nino, La Nina e Neutralidade (Tabela 1). Em resumo, os resultados demonstram que não houve safras excelentes quanto a produtividade de trigo em episódios de El Nino. Ao contrário, 25% das safras com produtividades ruins (mais de 1 desvio padrão abaixo da média) estiveram associadas ao El Nino, provavelmente em função das chuvas acima da média e seus efeitos sobre a perda do controle fitossanitário, atraso na colheita e piora dos atributos de qualidade (número queda, rnicotoxinas, PH). Por outro lado, durante as safras de inverno sob influência do La Nina observou-se 0% de casos de produtividades classificadas como ruins neste período de 24 anos. Já a produtividade foi categorizada em 57% dos casos, e o melhor: 28% das safras de inverno apresentaram produtividade entre boa e excelente, provavelmente em função da redução das chuvas e da umidade relativa do ar (menos doenças de folha e espigas), menores temperaturas aumento do ciclo, menor incidência de pragas) associado ao aumento da radiação solar (maior qualidade).

Registro de produtos para controle biológico de pragas ultrapassa o de agroquímicos no Brasil

Cerca de 90% da área voltada ao cultivo de cana-de-açúcar no país hoje já utiliza inimigos naturais para o combate de pragas agrícolas; dados foram apresentados durante a FAPESP Week Illinois

Elton Alisson | Agência FAPESP – O número de produtos biológicos para a proteção de culturas contra pragas agrícolas registrados no Brasil nos últimos anos superou o de agroquímicos. Cerca de 90% da área voltada ao cultivo de cana-de-açúcar no país hoje, por exemplo, já utiliza inimigos naturais, como microrganismos, macrorganismos, bioquímicos (compostos de origem natural que controlam pragas e doenças) e semioquímicos – como são chamadas as moléculas que induzem respostas comportamentais em organismos-alvo.

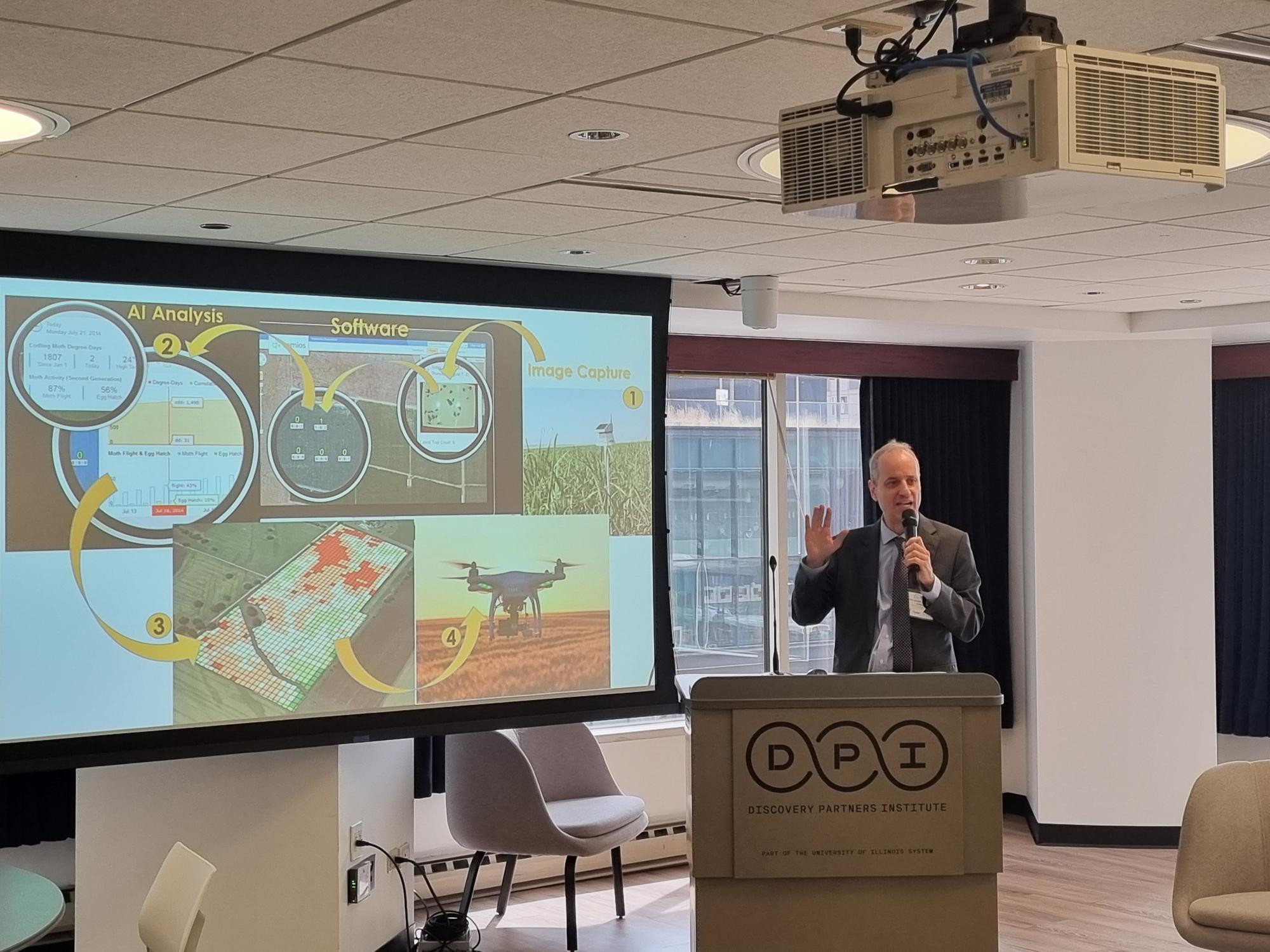

Os dados foram apresentados por José Maurício Simões Bento, professor da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo (Esalq-USP), em um painel de discussão sobre agricultura inteligente durante a FAPESP Week Illinois, na semana passada, em Chicago (Estados Unidos).

“Atualmente existem cerca de 629 produtos biológicos registrados no Brasil para controle de pragas, envolvendo microrganismos, macrorganismos, bioquímicos e semioquímicos. Esse número tem aumentado constantemente ano após ano”, disse Bento, que é um dos pesquisadores principais do Centro de Pesquisa Avançada de São Paulo para Controle Biológico (SPARCBio), constituído pela FAPESP em parceria com a empresa Koppert.

José Maurício Simões Bento, professor da Esalq-USP (foto: Elton Alisson/Agência FAPESP)

De acordo com o pesquisador, aproximadamente 20% dos produtores agrícolas globais adotam produtos biológicos. O Brasil lidera nesse quesito, com 55% das propriedades utilizando biocontrole em comparação com 6% nos Estados Unidos. Em bioestimulantes, o país responde por 50% contra 16% e, para biofertilizantes, a proporção é de 36% contra 12% nas duas nações, respectivamente.

“Hoje, o Brasil conta com cerca de 170 biofábricas, tratando uma área de aproximadamente 25 milhões de hectares, e um mercado que movimenta mais de US$ 1 bilhão anuais, com projeção de crescimento de 15% a 20% ao ano”, relatou Bento.

Em lavouras de cana-de-açúcar – cultura da qual o Brasil é o maior produtor mundial, com área plantada de 22 milhões de hectares e aumento de produção de quatro vezes nos últimos 40 anos –, o controle biológico tem sido combinado com tecnologias como sistemas de monitoramento, sensores, inteligência artificial e veículos autônomos para potencializar sua aplicação.

Ao longo das áreas plantadas têm sido instaladas armadilhas inteligentes, equipadas com câmeras que captam imagens dos insetos capturados, atraídos por feromônios.

As imagens são enviadas para uma central onde são processadas por um software que quantifica os insetos capturados. Por meio de ferramentas de inteligência artificial, as imagens são processadas juntamente com dados climáticos e previsões meteorológicas.

“Esse processamento por inteligência artificial permite estimar a população de insetos para os próximos dias e determina, com precisão, a data mais adequada para a liberação dos inimigos naturais em diferentes partes da fazenda, que é feita por meio de drones”, explicou Bento.

Impacto das mudanças climáticas

As ferramentas de inteligência artificial também têm permitido modelar os impactos das mudanças climáticas, como seca, temperatura elevada e aumento dos níveis de dióxido de carbono (CO2) na composição da semente da soja produzida no Brasil.

Por meio de análises feitas a partir delas, um grupo de pesquisadores do Instituto de Biociências da USP observou que, até determinado ponto, níveis elevados de CO2 exercem efeito protetor na soja, que passa a produzir mais sementes, por exemplo. Sob alta temperatura os resultados são ainda melhores. Ao misturar essas duas variáveis com a seca, contudo, o efeito disso sobre a planta pode ser desastroso, alterando a composição dos óleos do grão.

“Isso pode causar impactos econômicos desastrosos para o Brasil, que é o maior produtor mundial da oleaginosa, seguido pelos Estados Unidos”, avaliou Marcos Buckeridge, professor do IB-USP e coordenador do estudo.

De acordo com o pesquisador, as variedades de soja produzidas no Brasil e nos Estados Unidos são completamente diferentes geneticamente. “Por isso, é importante a colaboração em pesquisa para avançarmos no entendimento dos possíveis impactos das mudanças climáticas nessas plantas”, sublinhou.

Uso de robôs

Já nos Estados Unidos, pesquisadores da Universidade de Illinois em Urbana-Champaign estão conduzindo um programa sobre o uso de inteligência artificial para o desenvolvimento de soluções agrícolas sustentáveis.

Uma das tecnologias que estão sendo criadas são pequenos robôs, com rodas e outros aparatos, voltados ao controle de ervas daninhas em lavouras de milho, por exemplo.

“Esses robôs conseguem passar sob a copa das plantas, detectar e remover ervas daninhas mecanicamente. A maneira de fazer isso hoje é muito primitiva. Os herbicidas convencionais só podem ser aplicados antes do fechamento da copa das plantas, na fase inicial da estação de crescimento”, explicou Madhu Khana, professora da instituição e coordenadora do projeto.

Outra aplicação dos robôs é no plantio de plantas de cobertura, que têm a finalidade de cobrir temporariamente o solo, durante a pós-colheita, protegendo-o contra processos erosivos e a perda de nutrientes.

“Esses robôs podem espalhar as sementes das plantas de cobertura. Dessa forma, enquanto o milho é colhido, a cultura de cobertura já está plantada. A utilização deles também contribui para diminuir a necessidade de mão de obra, aumentar a saúde do solo, reduzir a necessidade de fertilizantes e a quantidade de ervas daninhas”, avaliou Khana.

De acordo com a pesquisadora, as taxas de adoção de culturas de cobertura têm crescido ao longo do tempo, mas ainda são inferiores a 10% dos hectares no centro-oeste dos Estados Unidos.

Os pesquisadores têm conduzido estudos feitos por meio de ferramentas de aprendizado de máquina e de sensoriamento remoto para analisar ao longo do tempo mudanças na adoção de culturas de cobertura em três Estados norte-americanos: Illinois, Iowa e Indiana.

Os resultados dos estudos indicaram que as chances de adoção dessa prática aumentam quando já é utilizada por fazendas vizinhas, a qualidade de terra é ruim e o custo do cultivo de cobertura é menor, entre outros fatores.

Fonte: FAPESP

- « Página anterior

- 1

- …

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- …

- 35

- Próxima página »